秋の高津戸峡を散策してきました。

高津戸峡の帰り、車を走らせていたら、道に「田村耕一美術館」の看板が出てきました。桐生の梅田湖から佐野に通じる道を通ったのだと思います。

以前、佐野駅あたりをぶらぶらしていた時、『まちなか活性化ビル「佐野未来館」1階』にある「田村耕一陶芸館」に寄ったことがありました。

偶然か必然か分かりませんが、またその名前を拝見し、美術館も見学させていただきました。

田村耕一美術館

田村耕一美術館

田村耕一美術館

田村耕一美術館

秋の高津戸峡を散策してきました。

高津戸峡の帰り、車を走らせていたら、道に「田村耕一美術館」の看板が出てきました。桐生の梅田湖から佐野に通じる道を通ったのだと思います。

以前、佐野駅あたりをぶらぶらしていた時、『まちなか活性化ビル「佐野未来館」1階』にある「田村耕一陶芸館」に寄ったことがありました。

偶然か必然か分かりませんが、またその名前を拝見し、美術館も見学させていただきました。

田村耕一美術館

田村耕一美術館

田村耕一美術館

田村耕一美術館

栃木市にある「パーラートチギ」に行ってきました。

以前、「ふるカフェ系 ハルさんの休日」で紹介されていたカフェです。

ランチの時間帯は、1階はランチ、2階はカフェ利用でした。

ランチは予約が必要のようです。

カフェのみの利用は席が空いていれば予約なしでも案内してもらえます。

ゆったりと落ち着いた空間になっています

コーヒーとスコーンをいただきました。コーヒーは程よい酸味があるため好みは分かれるかもしれませんが、香り豊かで私は好きです。スコーンも美味しかったです。

コーヒーは、佐野に店舗がある「福伝珈琲店」オリジナルブレンドを淹れています。

プリンが人気のようです。

メニューに、「焙じ茶」や「自家製シロップ」があり気になりました。

今度また機会がありましたら、注文したいと思います。

夏の風物詩、「唐澤山神社 風鈴参道 ~天明鋳物 涼音の杜~」が本日より始まりました。

佐野市の伝統工芸である「天明鋳物」でできた風鈴が、参道や山門前に並びます。

いきなりネコちゃん

大炊の井

神橋

水飲みネコちゃん

お昼寝ネコちゃん

身体のお掃除中ネコちゃん

キリっとしたネコちゃん

唐沢山城跡から南方を望む

山門

奉納風鈴

本丸跡

戦国時代末期の高石垣

レストハウス前にいたネコちゃん

ネコちゃんがいっぱい、唐沢山神社でした。

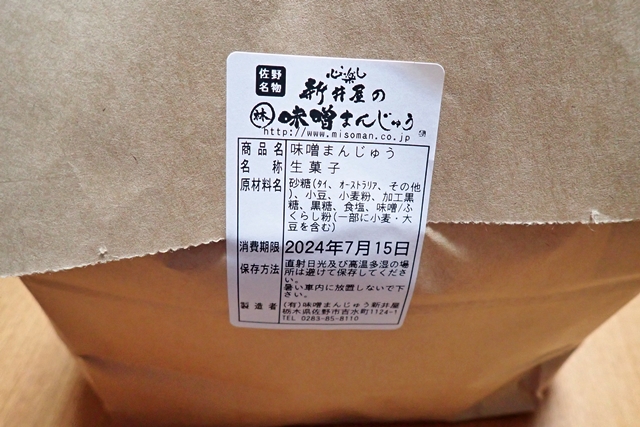

唐沢山からの帰り、佐野名物「味噌まんじゅう」を求めて佐野市役所方面へ。

市営駐車場に車を止めて、味噌まんじゅうの新井屋さんへ。

味噌まんじゅうのほか、塩豆大福やマドレーヌ、揚げ味噌まんじゅうを購入

味噌まんじゅうは生菓子なので、消費期限は製造日含めて3日です

味噌まんじゅうは、餡子の甘さと味噌のしょっぱさが合っていて美味しいです。

緑茶にもコーヒーにもおすすめです。

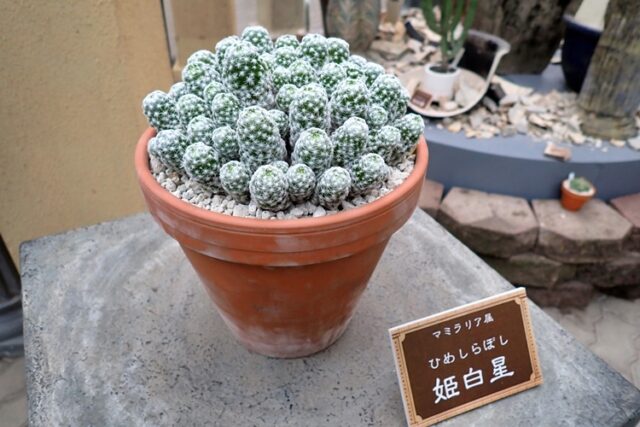

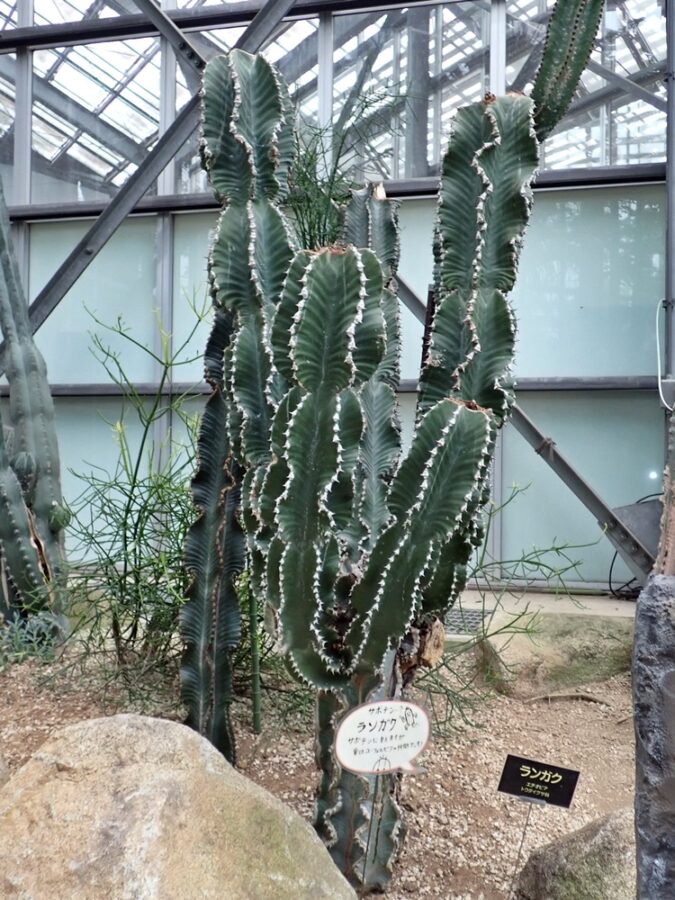

とちぎ花センター とちはなちゃんドームで開催している「企画展 多肉とサボ展」に行ってきました。

✓前半は、9/9(土)~ 10/9(月)サボテン メイン

✓後半は、10/11(水)~ 11/12(日)多肉植物 メイン

明日まではサボテンメインの展示です。

ケーキみたい!

ここから下は、とちはなちゃんドーム(温室)内の植物です。

10/11~11/12の期間は、多肉植物メインの展示になります。

サボテンの規則正しさが好きです。

多肉も見たいけど来られるかな…

みかも山公園西口にある「みかもハーブ園」に行ってきました。

みかも山公園は三毳山全体を利用した公園で、自然散策路が整備され、ウォーキング派にも花見派にも家族みんなで一日中楽しめます。

公園内を走る乗り物、フラワートレインで移動することができ、東口の岩舟町側、南口の藤岡町側、西口の佐野市側のどこから入園しても自由に行き来できます。

山に登ると子ども達が楽しく遊べるわんぱく広場、関東の富士見百景に選ばれた富士見台、カタクリの群生地、かたくりの園もあり四季折々の花が園内に咲きます。

上の写真は「ネムノキ」です。

ネムノキ

ネムノキは樹高8mほどに育つ落葉高木です。枝は横に張り、夏には羽状複葉を広げて心地よい緑陰をつくります。葉は夕方になると閉じ、その姿が眠りにつくように見えるところからネムノキの名前がつきました。

開花期:6月~7月

エキナセア

エキナセア

エキナセアは、花の中心部がクリのイガのように球状に大きく盛り上がり、そのまわりに細長い花弁が放射状に広がります。くっきりした花形で存在感があります。

開花期:6月中旬~8月

ベルガモット

ベルガモット

ベルガモット(モナルダ)は、北アメリカのケベックからミシガンに分布している多年草。和名でタイマツバナと呼ばれるように、松明の炎を連想させる花を咲かせます。「モナルダ」は発見者でもある植物学者のニコラス・デ・モナルデスからつけられた名前です。

アロマテラピーとして精油で利用されるベルガモット(ベルガモットオレンジ)とはまったく別物ですが、若い葉がベルガモットオレンジの香りに似ているため、ベルガモットと名付けられました。

開花期:6~9月

メキシカンセージ

メキシカンセージはメキシコ原産の多年草。セージの仲間で、学名はサルビアレウカンサ、日本ではアメジストセージとも呼ばれています。

薄紫のビロードのような花穂は、晩秋にかけて下から順に花を咲かせながら、長いもので30㎝以上の長さにもなります。

開花期:10月~11月

コバルトセージは、コバルトブルーの美しい花を夏の終わりから秋にかけて咲かせる宿根草のサルビアです。

冬は地上部分が無くなりますが、春に芽吹き、大きく育てると1m以上になります。

開花期:8月~10月

コバルトセージ

レモンタイム

レモンタイムは地中海沿岸が原産のハーブです。タイムというハーブの中でも、レモンの香りがする種類を指して「レモンタイム」と呼びます。

タイムには上に伸びる立性のものと、地面を這うように伸びるほふく性のものがあり、レモンタイムは立性です。

開花期:4月~6月

レモングラスはイネ科オガルカヤ属の多年草。稲のように長く鋭い葉を伸ばして育ち、大きくなると草丈は1mを超えるほどになります。

シトラールというレモンと同じ成分があるので、レモンに似た爽やかな香りが特徴です。

熱帯地域が原産なので暑さや湿気には強いですが、逆に冬の寒さには弱いため寒くなると地上部は枯れてしまいます。

レモングラス

マーレイン

マーレインはヨーロッパの地中海沿岸から東アジア、アフリカの北部原産で日本には明治時代に伝わり、現在では日本各地で野生化し自生しています。

茎は直立して、先端に黄色の花を穂状に多数つけ、草丈は2mを越すこともあります。

こぼれ種で次々と増えるので、必要以上にはびこらないように管理が必要です。

開花期:7月~9月

コウヤマキ (高野槙) 、ホンマキ (本槙)

コウヤマキは、ヒマラヤスギやナンヨウスギと並んで世界三大美樹のひとつに数えられています。

日本の固有種であり、コウヤマキ(高野槙)という名は高野山に多くみられることが由来です。

高さは20~30mほどが一般的ですが、中には40mを超える大きなものも存在します。

コウヤマキ

ミモザの木

〝ミモザ〟は本来〝オジギソウ〟の学名。葉っぱがオジギソウに似ていたので、ヨーロッパの人たちはフサアカシアのことを「ミモザアカシア」と呼ぶようになったそうです。

私たちが思い描くあの黄色いぽんぽんの花は、アカシアの花なのですね。

お花屋さんや庭で目にする「ミモザ」の正式名称は、「○○アカシア」が正解で、「ギンヨウアカシア」「パールアカシア」「フサアカシア」などがあります。

ミモザの種。初めて見ました。

太陽の光がじりじりと身体にダメージを与える季節です。

帽子やタオル、飲み物を用意して、熱中症に気を付けながら花の散策を楽しみたいですね。

栃木市にある大平山神社に行ってきました。

3月下旬から「さくらまつり」、6月中旬からは「あじさいまつり」が開かれ、以前は大勢の人で賑わっていましたが現在はどうなのでしょうか…

ほどんどの茶店は閉まっていましたが、桜や紫陽花の時期にはお店は開けているのでしょうか。

8年前の4月30日に大平山に来た時、お蕎麦や卵焼き、お団子を食べた日乃出家も、今日は閉まっていました。

撮影:2014/04/05

栃木県佐野市にある満願寺の枝垂れ桜を見に行きました。

撮影:2014/04/05

827年、慈覚大師(円仁)により創建されたといわれています。

境内にはたくさんの境内社があり、交通安全、安産、豊作などたくさんの神様が祀られています。

6月~7月はあじさいが見頃になります。

日乃出家で、お蕎麦、玉子焼き、味噌おでん、団子をいただきました。

撮影:2013/04/30 大平神社

© Peccoly 2013